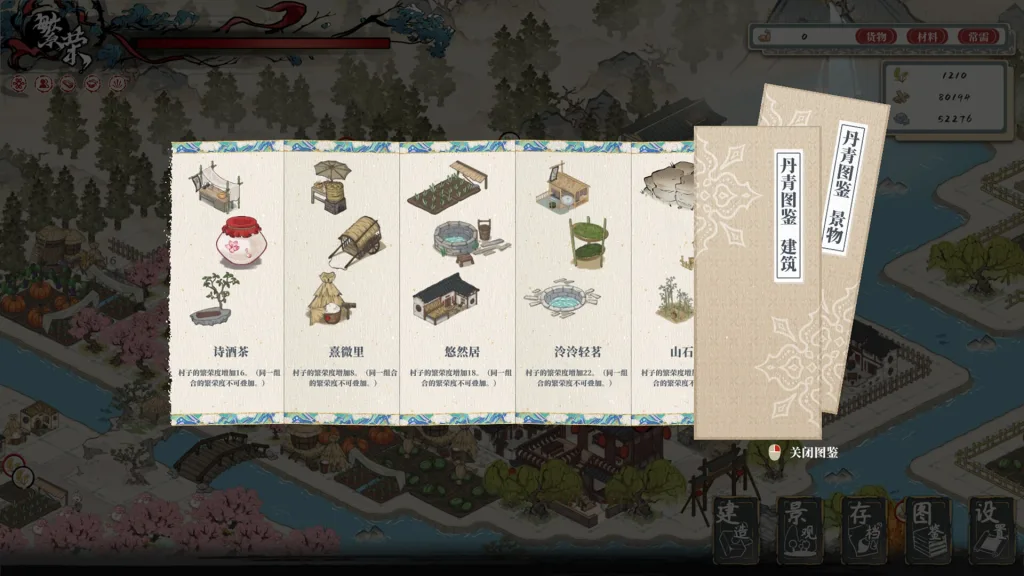

游戏开篇的 “桃花源” 关卡,将皖南古村落的空间秩序转化为可操作的合成逻辑。开发者通过田野考察获取的马头墙形制、天井布局等建筑要素,被抽象为三消合成的视觉符号。当三座茶寮合并为高级茶园时,我们看到的不仅是资源效率的提升,更是传统聚落中 “聚族而居” 的社会结构的数字化再现。这种转译在 “驼铃响” 关卡达到新高度 —— 敦煌壁画中的商旅形象被解构为商队卡牌,丝绸之路的贸易网络通过卡牌组合的策略性得以重构。玩家在调配货物种类时,实则在复现古代商队 “以物易物” 的智慧体系。

建筑设计的考据精神贯穿始终。泉州商船的龙骨结构参考了后渚港出土的宋代海船,晋城县衙的飞檐斗拱则源自山西晋城的青莲寺建筑。这种近乎偏执的文化还原,使得游戏中的每座建筑都成为文明基因的携带者。当玩家将低级民居合成为高级宅院时,完成的不仅是数值提升,更是对传统营造技艺 “材份制” 的当代致敬。

游戏通过五重关卡构建起文明演进的时空褶皱。江南茶寮的袅袅青烟尚未散尽,敦煌商队的驼铃已在耳畔响起。这种时空并置并非简单的场景切换,而是对中华文明连续性的隐喻式表达。在 “四季丰” 关卡,开发者将二十四节气转化为动态生产系统:春季播种的农田在冬季必须消耗石炭供暖,这种机制设计暗合《齐民要术》中 “顺天时,量地利” 的农耕智慧。

叙事维度的创新更具突破性。长安关卡的 “士农工商” 属性系统,将《清明上河图》中的市井百态转化为策略要素。当玩家通过建筑组合激活 “市舶司” 功能时,实则在重演宋代市舶贸易的繁荣景象。这种将历史细节转化为游戏机制的设计,使得每一次资源调配都成为文明进程的微观投射。

三消合成机制在带来创新体验的同时,也暴露了设计困境。后期频繁的 “爆兵式” 建设导致美学价值消解,玩家为追求繁荣度将建筑堆砌成密集的像素矩阵,与开发者倡导的 “如画布局” 背道而驰。这种矛盾在 “长安梦” 关卡尤为突出 —— 当玩家为激活地块属性而机械移动建筑时,《考工记》中 “面朝后市” 的都城规划美学被简化为数值计算。

但开发者在细节处埋下突围的伏笔。”海天阔” 关卡的海域动态系统,将潮汐规律转化为资源获取机制。当玩家在退潮时布置渔栅,涨潮时收获海产,这种与自然节律的互动,重新定义了城建游戏的交互美学。更精妙的是 “合成暴击” 设计 —— 当三座低级建筑偶然合成为高级形态时,玩家收获的不仅是资源奖励,更是传统造物中 “天人合一” 思想的瞬间共鸣。

游戏在 Steam 社区引发的讨论,折射出文化传播的深层悖论。有玩家诟病 “三消机制消解了历史厚重感”,却在无意识中通过建筑合成复现了《营造法式》的模数体系;有人批评 “自动采集系统不够完善”,实则在操作中实践着《天工开物》记载的生产智慧。这种认知错位恰恰揭示了游戏作为文化载体的独特价值 —— 它让玩家在无意识中完成文明基因的传承。

在青州这样的历史文化名城,《岁久丹青》的文化价值更具现实意义。当玩家在 “长安梦” 关卡构建市井街巷时,实则在重构《东京梦华录》中的城市记忆。这种数字化的文化寻根,为传统文化的现代表达提供了新范式。正如游戏中建筑参考的古画与实地遗迹,《岁久丹青》本身也在创造着属于这个时代的文化遗迹。

结语:在算法与水墨的交融中,《岁久丹青》证明了传统文化的当代生命力。它不是对历史的简单复刻,而是通过游戏机制的创造性转化,让文明基因在数字土壤中重新萌发。当我们在虚拟世界中完成从荒村到都城的蜕变时,触摸到的不仅是游戏设计的精巧,更是一个文明生生不息的密码。这款游戏最终告诉我们:真正的文化自信,不在于对传统的顶礼膜拜,而在于让文明基因在当代语境中焕发新生。

![崩坏 星穹铁道 Ver 3.70 本地全剧情魔法MOD整合版 可玩货币战争 [带指令/全剧情/一键端]【65G/更新】-哈哈即可的记事本](https://hahajike.com/wp-content/uploads/2025/12/3fb2db6ccc20251215193605.webp)

![《极品采花郎》完整版 v2.0.3 游戏特色深度解析 [1+7.5G]-哈哈即可的记事本](https://hahajike.com/wp-content/uploads/2026/01/ef8a3de44420260108235809-1024x504.webp)

暂无评论内容